近畿・大社会 会長 小村多一

(日刊スポーツ事業専務取締役)

<前島熊吉先生と水原監督の思いで>(プロ野球終身招待証受領会員) (野球博物館被競技者選考委員) 終戦直後の昭和21年・復活した旧制大社中学の野球部に在籍して以来はや45年の歳月が流れた。三角ベースを楽しんでいた頃から勘定すれば、もうかれこれ半世紀に近いものとなる。 プロ野球記者を振り出しに、マスコミの世界に入ってからも41年を数えたいま「球界の裏話」をご披露するのも無意味ではあるまいと、ペンを執った。 |

いまの大社中学正門横にかって易学の大家・前島熊吉先生(旧社中ー京大)のお屋敷があったことをご記憶の方も多かろう。

いまの大社中学正門横にかって易学の大家・前島熊吉先生(旧社中ー京大)のお屋敷があったことをご記憶の方も多かろう。お屋敷といえば聞こえはいいが、屋根瓦はずれ、壁は斜めに傾くなど廃屋同然・・・。戸を開けるのにもいささかの戸惑いを感じながら昭和23年の早春、恐る恐る訪問した日のことを思い出す。 「大変な吉相と強運を背負っている。筆一本で立つ・・・」。同行した津戸孝司(玄光院)川上三郎(市場)故・園山巌(中村)の三君が思わず笑った。 バット一本なら話は分る、筆とは・・・というわけだ。すると前島先生は顎鬚を震わせながら、割れるような大声で怒鳴りつけた。 「バカもんーお前ら出ていけー。こいつはきっと大物になる。おい田舎にいてはダメだ。都会に出て勉強せぇ。夜の仕事が多くなるぞ。 神港新聞社のアルバイトにありついたのが、いわゆる強運を呼んだのだろうか。現役に近い野球選手だったことも幸いして、敗戦直後のあの就職難時代に日刊スポーツの前身・オールスポーツ新聞社に採用された。 時に昭和25年4月のことだった。おまけに採用されたその翌月からセ・パ両リーグに分裂したプロ野球の最前線に送り出される幸運をもつかんだ。 前島熊吉先生の予言は、ナイター(夜)の仕事が多くなるという先見の明とともに見事に当たった。 昭和50年・最高の名誉でもある終身招待証まで頂いたのだからまさしく予言通りとなった。 私ごとの前書きが少し長くなったようで恐縮だが、ついでに本来の「オムラ」姓から「コムラ」姓へと、呼称が変わったことについて、ちょっとふれてみたい。 それはその後の歩みの大きな支えになったと思える節が多分にあるからだ。 |

昨今話題となっている「シベリア」帰りの水原茂さんにお会いしたのは昭和25年6月のことだった。「オムラです」と差し出した名刺を見ながら「ほうコムラ君か」「いえオムラです」一応のやりとりはしたものの巨人軍の名監督はコムラを連発して憚らなかった。

ある日のこと再度「オムラです」と開き直ったところ「君な、オムラという呼び方は音感的にも弱いんだよ。相手に強烈な印象を与えるためには、やはり、コムラの方が響きがいいんだな」

明治生まれの水原さんは、かつての外務大臣・小村寿太郎の例をひいて「注目される記者になれよ」と、励ましてくれた。

後年、引き手あまたの水原さんを日刊スポーツの評論家として迎えいれた際、「お前さんがオムラ、オムラと随分訂正したのを覚えているよ。ご先祖様には申し訳ないが、芸名と思えばいいんだよ」−。

姓名学にも凝っていた水原さんは「茂」と「圓祐」を使い分けたように半ば強引に「コムラ」姓を押し付けた、頑固者でもあった。

昨今話題となっている「シベリア」帰りの水原茂さんにお会いしたのは昭和25年6月のことだった。「オムラです」と差し出した名刺を見ながら「ほうコムラ君か」「いえオムラです」一応のやりとりはしたものの巨人軍の名監督はコムラを連発して憚らなかった。

ある日のこと再度「オムラです」と開き直ったところ「君な、オムラという呼び方は音感的にも弱いんだよ。相手に強烈な印象を与えるためには、やはり、コムラの方が響きがいいんだな」

明治生まれの水原さんは、かつての外務大臣・小村寿太郎の例をひいて「注目される記者になれよ」と、励ましてくれた。

後年、引き手あまたの水原さんを日刊スポーツの評論家として迎えいれた際、「お前さんがオムラ、オムラと随分訂正したのを覚えているよ。ご先祖様には申し訳ないが、芸名と思えばいいんだよ」−。

姓名学にも凝っていた水原さんは「茂」と「圓祐」を使い分けたように半ば強引に「コムラ」姓を押し付けた、頑固者でもあった。人間とは妙なものでそれがいいといわれれば、それを盾にどんどん自信をつけていく。表情・態度・行動も変われば、雰囲気や言葉使いまで変わってくる。 いまではすっかり「コムラ姓」が板についた。近畿・大社会やいなさ会のお世話をするようになったのも、或いは「コムラ」姓のなせる業かも知れない。 出会いから好印象を与えてくれた水原茂ーの名は、あまりにも有名である。高松商業ー慶応義塾大学ー巨人軍と常にスター街道を邁進したことは誰でも知っていること。 ここでくどくどと語る積りはない。それは本題の主旨にも反することだ。 あれは確か、巨人軍の監督だった川上哲治さんと南海の鶴岡一人さんが同時に野球の殿堂入りしたときのことだから、遠く昭和40年の暮れの話に遡る。 水原さんからの誘いで大阪南の料亭で夕食を共にする機会を得た。 「先日の殿堂入りのことなんだがねぇ・・・」選考委員の私を前に、水原さんがおもむろに切り出した。「やっぱり・・・」と身構えたその時、こんにゃくの小鉢物が届いた。 とたんに、水原さんの目に涙がにじんできた。後輩に先を越された悔し涙か・・・。胸のハンカチでそっと目頭を押さえた水原さんは、やがて語り出した。 「こんにゃくを見た瞬間、それで生計をたてていた親父やおふくろの顔が浮かんできたんだ。 野球がうまかったばかりに地元の有力者達が高商や塾にも入れてくれたが、受け入れた両親の苦労も、そりゃあ〜並み大抵のものではなかった・・・」。 慶応ボーイの水原さんからは、とても想像できないようなお話が次から次へと飛び出してくる。「あの時、慶応を出て、プロ野球に入るなんて、考えられないことなんだ。 少しでも両親や講演会の人々にご恩返しがしたかったんだ。大変な契約金と給料が貰えたもの」。 飲むほどに酔うほどに感傷的な言葉も吹っ飛んだ。研ぎすまされたようなスター気質も蘇った。「それにしてもなんで、テツ(川上)やツル(鶴岡)なんだ。俺は甲子園で全国優勝したし神宮でも鳴らしたんだぞ。 プロでも最高殊勲選手賞を取ったんだぞ。その功労者を差し置いてなんでや」ご尤もなお話である。「一体おまえさんは誰を推薦したんや」再び身構える私をみて、さすがに気が咎めたのだろう。 表情や発言がまたコロリと変わる。感情の起伏が激しい人でもあった。 「でもなぁ、考えて見ればテツもツルも俺がシベリアに抑留されている時期に、よう頑張ってくれたもんな。大人気ないグチをこぼして済まなかった。 気分を変えてひとつ、あいつらのために乾杯してやろうや。さぁ」カチンと合わせたコップの音も爽やかだった。 北新地の高級クラブにもちょいちょい誘われた。ソフトを被り、腰をスッキリ伸ばして颯爽と歩く姿は年齢を感じさせなかった。 ユニフォームのお尻のところに座布団をあてて、格好のいい後ろ姿を見せてくれた、あの身嗜みのいいおしゃれな姿が今でも浮かんでくる。 「ここは高いから、余り飲むなよ」ブランデーグラスを置いたまま、美貌のママを呼び寄せて、鮮やかなステップを見せてくれたのも再三。 こちらは美女を相手に「飲め飲め」と大判振舞い。後日「高くついたぞ」と小言を言われたのも一度や二度ではなかった。思えば懐かしい話だ。 そういえば水原さんとは、こんな侘しい思い出もある。昭和33年、広島球場完成を記念したオールスター戦で、セの水原・パの三原が対決したときのこと。 日の出の勢いだったパが文句なしに勝った。敗戦監督の水原にも「監督賞」が贈られた。取材を終え、宿舎にひきあげたところへ、電話が入った。「すぐ来てくれ」−。 部屋をのぞくと例の監督賞の包みの紐をちょうど解いているときだった。「な〜んだ、薬の詰め合わせか、金額に直せばどのくらいかな」当時のお金でざっと一万円くらい。 それだけのお金があれば大阪でゴルフができるのにな・・・」よせばいいのに薬局へ持ち込んだ。「あんた、これはどうしたんですか。買い戻してくれ・・・それは出来ませんよ」。 当時の水原家は奥さんが病気勝ち、おまけに二人の息子さんの学費等々で、お金が必要な時代。一流選手や監督でも、薄給と戦っていた時代だから、みんな遊ぶお金に困っていた。 むしろ独身だった私らの方が出張旅費や取材費に恵まれていたので、ちょいちょい誘いをかけて、連れ出したくらい。 打撃の神様だった川上哲治さんでも、ノコノコと足を運んだ時代。東京の新橋や大阪の宗右衛門町などでよく飲んだものだ。 水原さんには、出会ったその日から、公私にわたり大変お世話になった。なんでも話あえる仲だったことは取材のうえでも随分役立った。新聞記者は特ダネをとることに寝食を忘れる。 いくら名文を書いても、ニュースバリューがなけねば駄文に過ぎない。おかげさまで、水原監督からは十指に余る数々の特ダネを頂いた。おそらくあの当時、モノにした数は最高だったと自負している。 昭和36年以降、東映・中日へと籍が変わるにつれて、水原さんの年俸もうんと増えた。52年には待望久しかった殿堂入りの栄誉にも輝いた。晩年はまことに恵まれた生活だった。 惜しむはその大恩人・水原茂さんは57年3月26日、73才でこの世に別れを告げた。生前は大社や松江での講演会や野球教室の依頼にも気軽に応じて貰った。球界にとっても、私個人にとっても大変侘しいことである。 |

冒頭の色紙は昭和51年、編集局長に就任した際カルチェのライターを添えて届けられた。「うれえず・まどわず・おそれず」−勝負師・水原茂の座右銘だった。

殿堂入り記念に贈ってきたご本人の顔写真をレリーフにしたメタルやサイン入りのボールと共に大事に飾っている。

冒頭の色紙は昭和51年、編集局長に就任した際カルチェのライターを添えて届けられた。「うれえず・まどわず・おそれず」−勝負師・水原茂の座右銘だった。

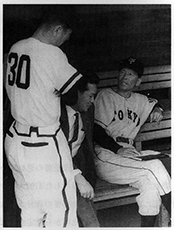

殿堂入り記念に贈ってきたご本人の顔写真をレリーフにしたメタルやサイン入りのボールと共に大事に飾っている。また1枚目の写真は、昭和30年大阪球場でのオールスター戦の試合前、当時山本姓を名乗っていた全パ(三原監督)の鶴岡コーチ(左)と圓祐と改名していた水原監督が打ち合わせた時のもの。 「証人になってくれ」というお二人の真ん中での記念すべきひとコマである。2枚目の上の写真は、昭和32年平和台での日本シリーズで、ライバル西鉄・三原監督の前に土壇場に追い込まれた時のもの。 いま見ても非常に厳しい表情だ。取材する立場も辛かった。これも思い出のシーンとなった。思い出・・・といえば「オムラ」「コムラ」論争の結末は昭和33年婚姻届けを出した際、 姓のところに「コムラ」のフリガナをつけるに及んで、とうとう本モノになったことをつけ加えておきたい。 会報のトップに前島熊吉先生と水原監督の思い出を「特別寄稿」の形で、取り上げる機会を得たことは、皆さまに読んでいただく嬉しさとともに、長い間の胸のつかえが取れたようで、その喜びも倍加したような気がする。 「お主やるな・・・」お二人とも喜んでくれているような気もする。進路を占い、父まで説得していただいた前島先生もすでに亡い。改めてお二人のご冥福をお祈りしながらこの稿を締め括りたい。 次回、再び機会を与えて頂けるなら、今度は川上哲治さんにスポットを当ててみたい。 (大社高校卒業生会・近畿いなさ会会長) |