近畿・大社会 会長 小村多一

(アサヒプランニング(株)取締役会長) (プロ野球終身招待証受領会員) (野球博物館被競技者表彰委員) <川上哲治さんの巻> 川上哲治さんは、大社ファンである。それは永年の付き合いのなかから生まれてきたのだと思うけれど、それを差し引いたとしても、人々をひき付ける要素は多いような気がする。 そう言えば大社町を後にして、はや半世紀近くになるが、その道程で、最大のシンボルである出雲大社を知らないと答えた人は一人もいなかった。ありがたい話でもあり、うれしい話である。 近年、お隣の出雲市に岩国哲人市長が誕生し、一躍出雲や島根の地名が上がってきてはいるものの、以前はその出雲が島根県にあるのか鳥取県にあるのか、 わからない人の方が多かったのだから、そういった意味では岩国さんの功績は大きいし、また「おおやしろ」の知名度や浸透度は抜群といわざるを得ない。 |

川上さんが出雲大社に参拝したのは昭和50年9月のことである。前年に、巨人軍の監督の座を長島茂雄にバトンタッチしたのを機に、全国各地からの講演会、野球教室の要請が相次ぎ、

島根からも木次町をはじめ出雲市や松江市が同時に依頼の声をあげたほど。

川上さんが出雲大社に参拝したのは昭和50年9月のことである。前年に、巨人軍の監督の座を長島茂雄にバトンタッチしたのを機に、全国各地からの講演会、野球教室の要請が相次ぎ、

島根からも木次町をはじめ出雲市や松江市が同時に依頼の声をあげたほど。お世話役で、同行した3会場とも大歓迎で、当然、接待も至れり尽くせり、宿舎も一流どころが用意されていたが、川上さんが望んだ先は何と大社町、 近くの今市ならともかく、松江からも、急遽とんぼ返りしたほどの執着ぶりだった。 セリフがまた泣かせる。「島根といえば大社、大社といえば島根だもんね。なにしろ出雲大社のお膝元だからね」。そういえば昨年末、出雲市の中筋組会長・中筋幸男氏の招請を受けた時も 「あの旅館に泊めてくれるんだネ」と自ら指定したほど。大社町への思い入れようは尋常ではないのである。 その時のエピソードをもうひとくさり、中筋豊道社長のご案内で「伝承館」を訪れた時のことである。藤間亨館長から懇切丁寧な説明を聞き終わった川上さんは、感激の面持ちで、こう言った。 「さすがは大社町。やるじゃないか。ドーム球場ももうすぐできるんだし、見直したよ」。クローズアップされつつある出雲市に、先を越された感じは否めないとしても、大社人としては、 やがては日の目を見る阿国座や吉兆館建設の話を強調して置かなければ男がすたる、という気持ちになった。「な〜んだ、大社町が造ったのと違うのか。へぇー、あの岩国さんがねぇ、なるほど・・・」。岩国さんの株がまた上がった。 |

ご存知のように岩国さんはズバ抜けたアイデアの持ち主であり、行動派でもある。知人や縁故を頼っての行動範囲は全国に及び、スポーツ関係者との付き合いも広い。

一昨年だったが、当時、出雲市の最高齢のおばぁちゃんが、巨人・槇原寛巳投手の曲縁者だったことを知るや、早々再会の場を作って話題を提供するなど、意外性はもちろん、その嗅覚の鋭さに舌を巻いたたものである。

ご存知のように岩国さんはズバ抜けたアイデアの持ち主であり、行動派でもある。知人や縁故を頼っての行動範囲は全国に及び、スポーツ関係者との付き合いも広い。

一昨年だったが、当時、出雲市の最高齢のおばぁちゃんが、巨人・槇原寛巳投手の曲縁者だったことを知るや、早々再会の場を作って話題を提供するなど、意外性はもちろん、その嗅覚の鋭さに舌を巻いたたものである。舞台作りにひと役買ったのはいうまでもない。昨年、再び依頼が舞い込んだ。今度は出雲ドームに「甲子園の砂」を提供して欲しいという。幸い高野連の後押しと阪神電車のご好意で、見事に実現したのは周知のことと思う。 ところがそれだけでは治まらないのが岩国さんらしい。三度目の依頼は「出雲スポーツ特別事業顧問」就任の件である。大社人を誇示している立場から当然固辞したのだが、辞令まで整え、「郷土のために、ぜひ」とのご要望、 断る理由をなくしてしまった。「コラム君は郷土思いだからね。こんどはアイデアを提供する立場になったんだね、いいことだよ。私でお手伝いできることがあれば、何時でも協力するよ」。川上さんは素直に喜んでくれた。出雲ドームを舞台にしての川上教室ー。案外実現するかもしれない。 このように川上さんとの付き合いは、もう40年を越えた。人にはそれぞれの出会いがあり、触れ合いというものがある。 出会ったプロ野球人の数なら、おそらく数え切れないものがあると思う。現れては消え、消えては現れるー。42年間の流れは、その繰り返しだったように思う。それは懐かしいというより、むしろ十分なる触れ合いなしに別れ別れとなった、わびしさの方が先立ってくる。 「この齢ともなれば、いい友達を失いたくないね。お互いに元気で長生きしようぜ」・・・。川上さんの口グセである。 川上さんとの出会いは、遠く昭和25年6月、甲子園球場での試合前にさかのぼる。当時の川上さんは「赤バット」のニックネームで「弾丸ライナー」を連発する文句なしの「打撃王」だった。いまでこそ「カワさん」などと親しく呼んではいるものの、駆け出しの分際では、側に寄るだけでもおそれ多いといった感じ。 冷静さをモットーとする新聞記者の立場を忘れ、憧れの態度で終始したのだから、あいさつもしどろもどろだったのは致し方がない。「約束を守れる記者になって欲しい。私も守る。分からないことはどんどん質問しなさい」。 たったそれだけの言葉を頂いただけなのに、もううれしさで一杯、当時は、その言葉の持つ意義の大きさ、深さなど、計り知る由もなかった。 男同士の約束ー。川上さんは後に立派に約束を果たしてくれたうえに、現役引退の大特ダネまで提供してくれた。この辺の事情は昨年発刊された「父の背番号は16だった」の執筆者・川上貴光さん(株・カワカミ企画・代表取締役)の著書に詳しく載っているので、しばらく引用する。 |

「川上(巨人)、現役引退を決意ー体力の限界を知る」日刊スポーツ新聞の一面トップに白抜きの活字が躍っていたのは、昭和33年10月3日のことである。報知をはじめ他のスポーツ紙のその日の一面は全て、前日2日にリーグ優勝を決めた巨人と西鉄の胴上げの記事を載せていたにすぎなかった。

大阪日刊スポーツの小村多一記者が渾身の力で書き上げ、満を持して放ったスクープであった。小村は記者だけが知り得る、しびれるようなスクープの快感をかみしめる一方、一カ月もの間、記事にするのをひかえ、我慢してきた息詰まるような長い時間を反芻してほっと溜め息をついた。

9月4日に川上本人の口からきっぱりと引退の決意を聞いた小村は、ペナントレースが終わるまでは決して記事にしないでくれと川上からクギをさされていた。

でも、もしその間に他紙に出し抜かれたら、それこそ元も子もない。不安に苛まれながらも、それでも小村は心を許し合った川上との約束を頑なに守ったのである。

「川上(巨人)、現役引退を決意ー体力の限界を知る」日刊スポーツ新聞の一面トップに白抜きの活字が躍っていたのは、昭和33年10月3日のことである。報知をはじめ他のスポーツ紙のその日の一面は全て、前日2日にリーグ優勝を決めた巨人と西鉄の胴上げの記事を載せていたにすぎなかった。

大阪日刊スポーツの小村多一記者が渾身の力で書き上げ、満を持して放ったスクープであった。小村は記者だけが知り得る、しびれるようなスクープの快感をかみしめる一方、一カ月もの間、記事にするのをひかえ、我慢してきた息詰まるような長い時間を反芻してほっと溜め息をついた。

9月4日に川上本人の口からきっぱりと引退の決意を聞いた小村は、ペナントレースが終わるまでは決して記事にしないでくれと川上からクギをさされていた。

でも、もしその間に他紙に出し抜かれたら、それこそ元も子もない。不安に苛まれながらも、それでも小村は心を許し合った川上との約束を頑なに守ったのである。現在は役員である小村は9月4日のことをまるで昨日の出来事を話すような口ぶりで受話器の向こう側から私にこう語ってくれた。「あれは広島だった。その日ゲームの後で宿舎まで来てくれとカワさんがいうんで支局長の奥さんを連れてでかけていったんだ。 そしたらいきなり、オレは引退すると話はじめた。まさかそんな重大な話とは思っていなかった。隣の部屋で別所や藤田たちが何やらわあわあ騒いでいたのがやけに対照的だった。 こっちはもう、カワさんの声しか耳に入らなかった。二人のつきあいは深かったが、よく僕だけに教えてくれたと思うと身震いするほどうれしかった」・・・。 川上さんの長男・貴光さんの文章は、補填の余地もないほどに整っており、当時の感激の場面を見事に再現してくれている。ただ、それまでの行程の中で、どうしてそこまで信用してくれるようになったのか、の注釈は必要だろう。 あれは確か、昭和30年5月、日本球界初の2000本安打を放ったときだった、と思う。満員の中日球場での快挙は、アンチファンによって黙殺され、場内放送もなかった。後日、球場内におけるサービス面にも触れキャンペーン風の記事を書いたところ、水原茂監督が大変褒めてくれた。 「哲っちゃんも喜んでくれるだろう。大体今までの記者は何を見ていたんだ。こんな記事が欲しかったんだ」−。 川上さんは直接なにも言わなかったけれど、以後の態度が証明してくれた。ダッグアウトを訪れる度に「コラム君」「コラム君」と呼んでは特別談話をいただいたものである。 また、昭和33年、長島茂雄ら有望新人が登場したとき、必然的に記者やカメラマンは、それら若アユのような選手たちに群がったが、逆に私は峠を越したベテランを相手に走り回った。特に酷かったのはその年、広島で行われたオールスター戦で、両リーグの有望スターを囲んでの取材合戦は喧噪を極めた。 |

セのベンチでただひとり、どっかりと腰をおろしていた川上さんの姿が妙に哀れに写ったのも気のせいだけではあるまい。そんな川上さんを相手に最初から最後まで話し込んだ。

それも好印象の材料となったのだろうか、数カ月を経ずして現役引退の特報を入手したのである。

セのベンチでただひとり、どっかりと腰をおろしていた川上さんの姿が妙に哀れに写ったのも気のせいだけではあるまい。そんな川上さんを相手に最初から最後まで話し込んだ。

それも好印象の材料となったのだろうか、数カ月を経ずして現役引退の特報を入手したのである。大勢が訪れるところに話題はある。だがそれは誰がのぞいても間に合うことである・・・。意外性を求めようとするならば、人と同じような行動に終始していては、とても掴めるもではない。普段の付き合いが大切であるのは言うまでもない。 付き合いといえば、とことん付き合った。昭和36年、カワさんが監督に就任した際には、これからのプロ野球はメカニカルな動きが必要だ。例えば相手チームの各選手のフォームを撮影、攻略法を探るべきだと力説、早速使用してくれた。 その年の秋には関大を二年で中退、大車輪の力投で優勝の原動力となった村瀬広基君の入団にも深く関わり合ったし、昭和41年には長島・王につづく5番打者を探しているのを察知、広島の長谷川監督と相談、森永勝也ー宮本洋二郎との交換トレードを成功させたこともあった。 追放された別所毅彦・広岡達朗の舞台裏の記事を書いたこともある。それはことごことく特ダネに結びついた。また、45年1月、五連覇達成記念に京都での講演会を企画し、川上さんの講師としてのデビューに貢献したこともある。 |

半面、川上さんのご厚情で、面目を施した例も多い。昭和38年、父清吉が胃の大手術した際には逸早くお見舞いに駆け付けて頂いた。それからの後13年間も生き永らえたのは、カンフル的な効果があったものと思う。

50年、日刊スポーツの創刊25周年記念に企画したプロ野球オールドスター戦には協力態勢の一番手だったし、その年の3月、プロ野球機構から「永久招待証」を受領した際には、墨渾鮮やかな掛け軸2本と「至誠一貫」の額が届けられた。

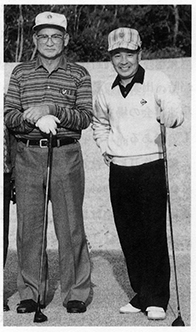

居間には、往時の「赤バット」も飾ってある。平成2年には、ホールインワン記念コンペの発起人代表となり、空路駆け付けて頂いてもいる。

半面、川上さんのご厚情で、面目を施した例も多い。昭和38年、父清吉が胃の大手術した際には逸早くお見舞いに駆け付けて頂いた。それからの後13年間も生き永らえたのは、カンフル的な効果があったものと思う。

50年、日刊スポーツの創刊25周年記念に企画したプロ野球オールドスター戦には協力態勢の一番手だったし、その年の3月、プロ野球機構から「永久招待証」を受領した際には、墨渾鮮やかな掛け軸2本と「至誠一貫」の額が届けられた。

居間には、往時の「赤バット」も飾ってある。平成2年には、ホールインワン記念コンペの発起人代表となり、空路駆け付けて頂いてもいる。このほどさように、触れ合いの度合いは年々高まりつつある。一口にいって川上さんの存在は、戦前戦後を通じてプロ野球を盛り上げた最高の功労者といっても過言ではない。 大天才でありながら、常に最高のものを求めて努力を惜しまなかった偉大なる鉄人でもあった。「打撃の神様」の名称が不滅なら「V9監督」の金字塔も恐らく永遠に破られることはあるまい 当年72才。鍛え抜かれた身体、逞しい精神力は一向に衰えない。何時までもご元気で長生きして下さいとーと結んで、ペンを置く。 |