日御碕の宇竜地区に伝わる盆行事の祭りと踊りである。毎年旧暦七月十五日の夜行われる。西町十字路の海岸よりに巌山を背にし、日御碕神社の摂社「荒魂社」の社前で行われる。土地の人はこの日を「神さんまつり」と称している。

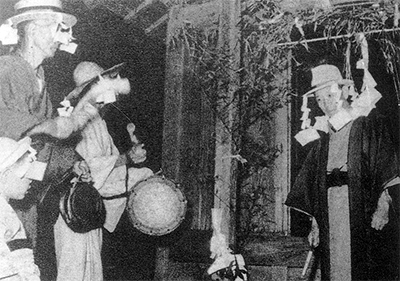

日御碕の宇竜地区に伝わる盆行事の祭りと踊りである。毎年旧暦七月十五日の夜行われる。西町十字路の海岸よりに巌山を背にし、日御碕神社の摂社「荒魂社」の社前で行われる。土地の人はこの日を「神さんまつり」と称している。社の玉垣に長さ約五メートルの杉の丸太をくくり付けて立て、先端に矛先をかたどった三角形の竹を取り付ける。その底辺に青杉葉・茅、それと日の丸の扇二本を要合わせて合円とし、三角の頂点と底辺の両端に取り付ける。その下に紅白四本の麻糸を垂らす。この柱を「天逆鉾」あるいは「清め柱」といい、柱を立てるのを清めを立てる」という。 夕刻子供は、鉦を叩いて町内を回り「みんどう」の始まりを告げる。人々は入浴をして体を清め、四方に小さな采幣(紙幣)を付けた帽子・笠を被り、扇を持って社前の広場に集まる。 太鼓と鉦の鳴り物を持つ二人の指揮者が立ち、踊手を荒神側の上方と反対側の下方の二列に向き合わせ、中に女・子供の一列を作らせ、三列の配列とする。 まず上方から、腰を落としてしゃがむ。指揮者が「みんどう」と唱えて鉦と太鼓を三点連打すると、しゃがんでいる上方は「みんどう」と唱和し、開いた扇で空を扇ぎながら続く鉦・太鼓の早連打に合わせてヤーと立ち上がり、両手を扇とともに頭上に高く揚げ、そのまましゃがみもとの姿勢となる。続いて下方が同じ動作を繰り返す。これを双方二回ずつ繰り返し、三度目は上下同時に行い、「みんどう やー」を一段と声高に発する。この間、中列の女・子供は無言まましゃがんでいる。  終わると行列をして林神社に移動する。まず神前に拝礼、ここでも同じ所作が行われ、最後の「ナミアミダー」と称する踊りをする。踊りは「右手に開いた扇を持ち、「ナミ」で相撲の四股を踏むごとく右足を上げて、下ろすときに右の持った扇を左手に持ち変える。続いて「アム」で左足を上げつつ扇を右手に渡す。次に「ダー」で左足を下ろし、扇を頭上に高く上げる。これを三回繰り返して終わり、神前に拝礼して下山する。

終わると行列をして林神社に移動する。まず神前に拝礼、ここでも同じ所作が行われ、最後の「ナミアミダー」と称する踊りをする。踊りは「右手に開いた扇を持ち、「ナミ」で相撲の四股を踏むごとく右足を上げて、下ろすときに右の持った扇を左手に持ち変える。続いて「アム」で左足を上げつつ扇を右手に渡す。次に「ダー」で左足を下ろし、扇を頭上に高く上げる。これを三回繰り返して終わり、神前に拝礼して下山する。もとは荒魂社から日御碕神社へ行列して踊ったが、いつのころからか日御碕神社である小野家の祖先を祀る林神社へと変わった。また、この祭りに二つの信仰祈願がる。一つは天逆鉾の垂らした麻布で、参拝者は体を撫で無病息災を祈願する。いま一つは、逆鉾の脇に棹を渡し、仕立てたばかりの子供の着物を掛け、これを着る子供の無病息災を祈ることである。 この踊りの始まりについては諸説あるもの、簸川郡佐田町須佐神社に伝わる念仏踊り別称「切明神事」が、祭礼を同じくする日御碕神社に伝えられたとするのが有力である。  須佐神社の伝承記録によると、かって大花を掲げ奉納してきた須佐郷下の八村について「穴見村は、その昔神事の執行権を日御碕に譲渡したので以後奉納しない。またその譲渡の際、座上演習したので日御碕では今もなお、座して執行すると言う」と記している。

須佐神社の伝承記録によると、かって大花を掲げ奉納してきた須佐郷下の八村について「穴見村は、その昔神事の執行権を日御碕に譲渡したので以後奉納しない。またその譲渡の際、座上演習したので日御碕では今もなお、座して執行すると言う」と記している。「みんどう」の本来の意義は須佐神社の念仏踊と同じく、各種の祈願供養が見られ、疫病退散のための鎮花祭と同時に、田植え神事としての祈願念仏にあったであろう。旧暦七月十五日夜のこの踊りは。、祖先供養の盆踊りで、霊迎え霊送りの儀礼である。そして、「みんどう」の呼称は須佐の念仏踊で唱える「なむあみどーや」と同じく、紛れもなく「南無阿弥陀仏」の唱和で「念仏」にほかならない。ただ、発生年代が知られていないが、強いて推定すれば須佐神社の伝承などから推して、おそらく、江戸の中頃あたりかと思われ、両部神道の色彩が顕著と言えよう。 なお、神霊の依代とした立柱は、かつての念仏踊りに持ち出した大花とも思えるが、これをあえて天逆鉾というのは、祈念の呪具柱と見るべきであろう。四本の麻布は今は紅白となっているが、ことによると四神相応、神霊が行き来する千道百道でもあり、祓いの領布とすべきではなかろうか。海を隔てた韓国慶尚北道の、部落の神「城隍(ソナン)」の「降神(カンシン)」神事に用いた城隍竿(ソナンテ)の色彩が濃く、道教儀礼の一端が窺えるように思える。 町内には、修験・韓国儀礼、あるいは古代の道教思想にもとづくと思われる信仰儀礼・芸能・行事の類が見られる。 |

| 問い合わせ先 近畿・大社会事務局 泊 吉実 090-5894-2783 |

| Kinki・Taisyakai |